異文化での挑戦:店舗開発責任者が語る

マレーシアでのお店づくりの成功と教訓

【元年堂 店舗開発責任者兼プロジェクトマネージャー】長尾賀伊 氏

マレーシア・クアラルンプールで十割そばを提供しながら日本文化の企画展示会スペースを備える店舗「元年堂(がんねんどう)」。静岡の十割そば屋「元年堂」の海外一店舗目として2024年9月にオープン。日本企業やローカルの人々とのコラボレーションイベントなどを多数行い、リピーターを増やしながら『ここでしか味わえない日本の「体験」と「感性」』を発信しています。

今回は、元年堂の立ち上げを主導した、店舗開発責任者兼プロジェクトマネージャーの長尾賀伊氏にインタビューを行いました。PMPというプロジェクトマネジメントのフレームワーク、海外での店舗開発の実態とプロジェクトマネジメントの重要性、そして異文化が交差するマレーシアでどのようにビジネスを進めていけば良いのかに焦点を当て、海外での店舗開発を進める極意を紐解いて行きます。

Culture Link Malaysia. Sdn.Bhd

元年堂の運営母体。マレーシア・クアラルンプールで十割そばを提供する元年堂を運営しつつ、日本企業やアーティストなど日本文化、日本の作品を展示する“ギャラリースペース”を併設。海外進出支援やテストマーケティングのサポートを行っている。

▼元年堂マレーシアクアラルンプール

HPはこちら

Instagramはこちら

TikTokはこちら

登場人物

長尾 賀伊 (KAI NAGAO)さん

CULTURE LINK MALAYSIA SDN.BHD. 店舗開発責任者/プロジェクトマネージャー

長尾創業株式会社 代表取締役

株式会社シードの直営事業部ディレクターとして約9年間タリーズコーヒー他直営店舗のマネジメントを行う。同時期に新規事業開発も担当、輸入食品販売店ガレオンFC1号店、コンシェルジュペットショップAdAM等の新規事業を立ち上げる。

同社退社後、マレーシアの大学院に留学しプロジェクトマネジメント修士課程を修了。店舗開発プロジェクトマネジメントの専門会社長尾創業を設立し、十割そば元年堂のマレーシア店開業など店舗開発の専門家として国内外で活動している。

ーまずは自己紹介をお願いします。

長尾:

静岡県出身で、高校卒業後に(カルチャーリンクマレーシアの親会社の)株式会社シードに入社しました。飲食直営事業部でアルバイトから社員になり、タリーズの店長を経て、直営事業部のディレクターとして勤務した5年間のうち最後の3、4年は店舗開発を担当していました。その後プロジェクトマネジメントを学ぶためマレーシアの大学に留学しました。今年長尾創業株式会社を設立し、現在は日本とマレーシアを行き来しながら店舗開発やプロジェクトマネジメントの事業を行っています。

ー具体的にはどのような店舗の開発をされていたのですか?

長尾:

直営事業部で新規出店する店舗の開発です。例えば、「AdAM」(アダム)という動物病院の姉妹店として、動物病院の先生監修のペット用品等を扱う小売店のブランドの立ち上げや、輸入品販売流通大手が展開する新規フランチャイズ店の第1号店舗の立ち上げを経験しました。

ーシードでの店舗開発のご経験からプロジェクトマネジメントに興味を持ち、留学までされたとのことですが、なぜマレーシアを選ばれたのでしょうか?

長尾:

シードで様々な店舗開発を経験する中で、店舗開発とプロジェクトマネジメントは密接に関わっていることを実感し、プロジェクトマネジメントを体系的に学びたいと思うようになりました。

日本には専門の大学がなかったため、プロジェクトマネジメントの専攻があるイギリスとマレーシアの大学に絞り、最終的には学費やコロナ禍での入国状況などを考慮してマレーシアを選びました。留学するまでマレーシアのことは全く知らなかったのですが、結果的に元年堂のプロジェクトにも繋がることになり、良い選択だったと思っています。

ー実際に暮らしてみたマレーシアの印象はいかがですか?

長尾:

ヨーロッパやアメリカなどと比べると、日本に近い部分も多く、過ごしやすいと感じます。一方で、マレー系、中華系、インド系の3つの人種が共存していて、多様なカルチャーがあるのが日本と大きく違う点です。新しい発見が多く、飽きないけれど暮らしやすい、そんな印象です。

ー今回はどのような役割を担われたのでしょうか?

長尾:

店舗開発責任者とプロジェクトマネージャーです。元年堂の店舗開発、そしてカルチャーリンクマレーシアの現地法人立ち上げを含めたプロジェクト全体の責任者をやらせていただきました。

ー今回の店舗開発の具体的な業務について教えてください。

長尾:

店舗開発は本当に幅広い業務に及びます。まず、市場調査から始まり、どのような立地が良いか、テナントを探して不動産と交渉します。今回の元年堂のように業種が決まっている場合もありますが、業者が決まっていない場合もあります。その場合は、どのような商品を売るのか、どのような雰囲気にするのかといったコンセプト作りから関わることもあります。

さらに、物流の構築も重要です。商品の仕入れ先をどうするか、今回の例で言うと、そば粉をどうやって日本から持って行くかといったことですね。

ハード面での課題で言うと内装の設計施工、ソフト面で言うと従業員の採用、トレーニング、オペレーションの構築、そしてプロモーションまでと、多岐にわたります。

これらの作業を9ヶ月という限られた期間で進める必要があるので、もちろん私一人ではできません。様々な人の力を借りながら進めていきます。但し、全員が同じ方向に向かっていかないと、良い店はできないので、そこをマネジメントしていくのが、店舗開発マネージャーの役割です。

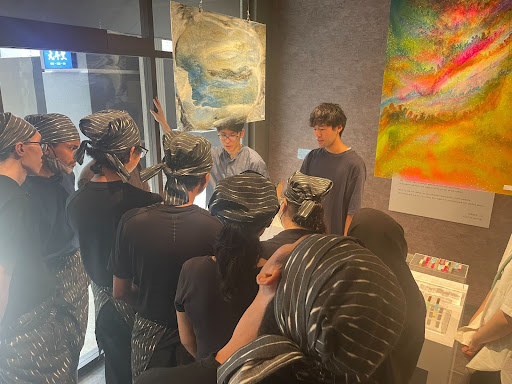

テストマーケティングを目的とした日本の商品(歴史、特長、機能)を現地スタッフに説明する様子

ーマレーシア生活での経験が今回の店舗開発の仕事に活きた部分はありますか?

長尾:

例えば、飲食店の従業員はバングラデシュなどからの移民系が多いですが、銀行員はインド系、不動産などの大きなお金が動く業界は中華系が多いです。郵便局や警察など政府系の仕事はマレー系が多いですね。それぞれの得意分野や文化が反映されていると感じます。

そのため、人種ごとに接し方を変える必要があると、仕事をする前から何となく感じていました。実際に工事が始まって様々な人とやり取りする中で、その感覚は間違っていなかったと実感しました。

プロジェクトマネジメントのフレームワーク:PMPでプロジェクトを成功に導く

ー長尾さんが学ばれたPMPというプロジェクトマネジメントのフレームワークとは、どのようなものなのでしょうか?

長尾:

PMPはProject Management Professionalの略で、プロジェクトマネジメントに関する国際的な資格の一つです。PMBOK(Project Management Body of Knowledge)というプロジェクトマネジメントの知識体系があり、PMP資格はPMBOKに準拠したアメリカ式のプロジェクトマネジメント手法を学ぶものです。

私が勉強したアメリカ式では、スコープ、スケジュール、コスト、リスク、コミュニケーション、ステークホルダーなどの10個のマネジメントエリアの要素があります。これらの要素がプロジェクト全体の中でどのように相互に関連し影響し合うのかを体系的に理解し、そのフレームワークを実際のプロジェクトに適用していくのがPMPの基本的な考え方です。

各マネジメントエリアは相互に密接な関係性を持つため、例えばプロジェクトの進行に遅延のリスクが生じた場合、予算を増額してスケジュールを優先的に確保するのか、あるいはコストを抑制しスケジュールを延長するのかといった戦略的な優先順位決定が求められます。

ー今回の元年堂のプロジェクトでは、PMPをどのように活用したのでしょうか?

長尾:

今回はプロジェクトオーナーが「期限内での完成」を最優先事項としていました。そのため、スケジュールを最優先事項とし、コストは許容範囲内で最大限に活用する方針を決定しました。

ースケジュールを優先するために、何か他の部分で調整されたことはありますか?

長尾:

はい。スケジュール遵守を最優先とするために、プロジェクトのスコープ(範囲)を一部見直す必要がありました。具体的には、従業員トレーニングの項目を一部割愛し、期日内での完成を最優先とする判断をいたしました。

ローカル副店長の一次面接の様子

ープロジェクトマネジメントにおいて、優先順位を決めることは非常に重要なことなのですね。

長尾:

その通りです。プロジェクトオーナーが何を一番優先しているのか、今回のケースではFCを見据えた汎用性なのか、広さなのか、技術なのか、それをしっかりと把握し、その優先順位に従ってプロジェクトを進めていく必要があります。

今回は期限内での完成が最優先事項であり、スケジュール的に非常に厳しい状況でしたが、今後の日本企業進出サポートを実施していくにあたり、納期は絶対に妥協できないという強い思いがあったため、そのような判断に至りました。

思い通りに進まない・・・マレーシアでビジネスをする上での難しさ

ープロジェクトマネジメントの重要性について、改めてお聞かせください。

長尾:

プロジェクトマネジメントは、ソフトウェア開発をはじめとするIT分野で広く活用されていますが、店舗開発や商品開発といった領域においても、その重要性は増しています。

これらの分野に共通するのは、業務が単発的かつ独自性の高いプロジェクトであるという点です。つまり、従来のルーティン業務とは異なり、ゼロから新たな企画を立案し、提案していく必要があり、かつ明確な期限が設けられているという特徴があります。

このような特性を踏まえると、店舗開発はまさにプロジェクトマネジメントの手法が不可欠であると言えます。質の高い店舗を創り上げるためには、綿密な計画策定、効率的な資源配分、そして確実な実行管理が求められます。これらの要素は、プロジェクトマネジメントの核心をなすものであり、私自身も株式会社シード在籍時から、優れた店舗開発を実現するためには、プロジェクトマネジメントの知識とスキルが不可欠であると強く感じていました。

ーマネジメント領域が多岐に渡っていますが、プロジェクトマネジメントで特に重要なことは何でしょうか?

長尾:

プロジェクトマネジメントの真髄は、マネジメントそのものです。10のマネジメント領域の中でも、特に重要なのはコミュニケーションマネジメントだと考えています。多くの関係者を巻き込み、連携を取りながらプロジェクトを進めていく必要があるためです。また、今回は日本とマレーシアの合同チームであったため、言語の障壁も存在しました。

そこで、プロジェクト開始前に、まずコミュニケーションマネジメントの戦略設計を行いました。例えば、日本人チームの意図が現地のスタッフに正確に伝わらなければ、現場は円滑に動きません。そのため、「この書類は日本語と英語の両方で作成しましょう」「この情報は日本語のみで共有しましょう」といった具体的なコミュニケーションフローを事前に検討し、計画に落とし込んでいました。

ー元年堂のプロジェクトで、特に難しかったことや苦労したことはありますか?

長尾:

一番難しかったのは、日本チームとマレーシアチームが同じ方向に向かって進むように調整することです。今回のプロジェクトでは、マレーシア特有の商習慣に直面し、様々な点で苦労しました。

例えば、マレーシアでは「謝礼」の文化が存在しますが、これを日本の関係者に理解してもらうことに苦労しました。実際には「謝礼」は支払いませんでしたが、その分工期が遅れたため、その背景や事情を丁寧に説明する必要がありました。

ー日本での店舗開発と異なる点はありますか?

長尾:

時間管理の概念が大きく違いますね。マレーシアでは日本よりも不確定要素が多いため、日本では1ヶ月で終わるプロジェクトに対し10%程度の予備日を見込むところ、マレーシアでは20%程度の予備日を見込む必要があります。確定要素が少ないため、余裕を持った計画を立てる必要があります。

また、建築資材や建築様式も日本とは大きく異なります。例えば、壁紙ではなく塗装が一般的で、天井の高さも違います。水道水は飲めないため、浄水器の設置が必須です。こうした日本では当たり前のことが当たり前ではないため、ハードルは高いと感じます。

元年堂マレーシア店 工事の様子

ー日本とマレーシアでは建築事情も大きく違うのですね。マレーシアでビジネスをする上で特に大事だと思うことは何でしょうか?

長尾:

日本で計画した内容をそのままマレーシアで再現することは難しいということです。日本では簡単に入手できるものが、こちらでは手に入らないことも多々あります。

また、マレーシアの人々を動かすには、それぞれの民族の文化や価値観を理解し、それに合わせたコミュニケーションを取る必要があります。

例えば、中華系は経済的なインセンティブがモチベーションに繋がりやすいですが、マレー系は宗教やコミュニティを大切にするため、共に目標達成を目指す姿勢で接すると良い結果に繋がります。

ー最後に、マレーシアでビジネスを考えている方々に向けたアドバイスをお願いします。

長尾:

マレーシアでのビジネスは、日本と勝手が違うことが多く、途中で挫折してしまう方もいるかもしれません。しかし、明確なビジョンを持ち、「何のために、何故マレーシアでビジネスをするのか」を明確にしておけば、困難を乗り越えられると思います。

また、信頼できるパートナーを見つけることも重要です。コストを優先する場合はローカルの業者も良いですが、信頼性を重視するなら日系の業者を選ぶのも一つの手です。どちらを選ぶにしても、時間をかけて探すことが大切です。

海外進出をご検討されているものの、具体的な進め方が不明確なお客様へ。弊社では、マレーシアにて蕎麦店運営とテストマーケティングが可能なギャラリースペースを運営しており、会計やマーケティング、店舗開発のスペシャリストを集めた専門チームがお客様の課題解決を支援いたします。

👉 「マレーシア進出を成功させるための無料相談はこちらから!」(問い合わせフォームへリンク)

成功事例

「教室では学べない」を求めて。未来の管理栄養士が挑んだマレーシア研修のリアル

東海学園大学 健康栄養学部 食品開発専攻様

成功事例

創業120年の老舗が挑む、マレーシアでの「本物のダシ」改革。

有限会社西尾商店(静岡県静岡市)様

成功事例

【農水省採択】

伊豆「本物のわさび」をマレーシアへ。 観光依存から脱却し、持続可能な輸出モデルに挑戦

伊豆わさび漬組合様

成功事例

自ら切り拓く挑戦―挑戦の連続が導いた100周年イベントへの道

シヤチハタ株式会社/マレーシア法人様

成功事例

潜入!マレーシアで48年続く、

3万人訪れる日本盆踊り大会

有限会社Piese様

成功事例

69歳 海外初挑戦 日本よりも売れたYUKATA

しまだきものさんぽ様

コラム

地方から世界へ。

創業40年の会社が海外初進出。

【元年堂 会長 西島英弘 氏】様

コラム

「静岡から世界へ」ー地域企業と共に挑む、マレーシアで“行列ができる”人気店づくり

【元年堂 代表】 野口亮 氏 様

成功事例

“日本の春”をマレーシアに届ける「三色団子ワークショップ」舞台裏

【白兎屋 × 元年堂】様

コラム

「十割そばで伝える日本の心」——文化と味の架け橋

【元年堂シェフ】 プリシェル 氏様

インタビュー

「表現力」が鍵?日本企業の海外進出を成功させるためのヒント

【株式会社ひらく】 武田健悟 氏様

インタビュー

「課題解決型学習」で世界へ 筑波大学マレーシア校の挑戦

【筑波大学】辻村真貴 氏 様

インタビュー

異国の地で「いつものパン」を。マレーシアで愛されるパン屋「PanKobo」の軌跡

【PanKobo Japanese Bakery】 原口朋久 氏 様

成功事例

マレーシアで“売れる日本文化”とは? メイドインジャパン – 西陣織アート – のテストマーケティング

FITOKIO様

コラム

マレーシアで実践!“売れる”商品を見極めるテストマーケティング最前線

【元年堂 マレーシア現地責任者】 石川翼 氏 様

コラム

マレーシア飲食市場を切り拓く!

日本食に魅せられた現地スタッフの視点

【元年堂店長 ルーベン 氏】様

コラム

マレーシア進出! 会計士が語る「会社設立」「会計」「税務」のリアル

【会計顧問】日浦康介 氏様

コラム

異文化での挑戦:店舗開発責任者が語るマレーシアでのお店づくりの成功と教訓

【元年堂 店舗開発責任者兼プロジェクトマネージャー】長尾賀伊 氏様

インタビュー

マレーシアで新たな挑戦!創業100周年を機に「さあ、もう一旗(ハタ)。」

【シヤチハタ】 加藤領一 氏 様

コラム

マレーシア市場進出を成功に導く!CMO平岡によるリアルなマーケティング戦略解説

【元年堂 マーケティング責任者CMO】平岡謙一 氏様

成功事例

元年堂を起点にシンガポール、中国とPOPUPがつながりました

株式会社ezu様